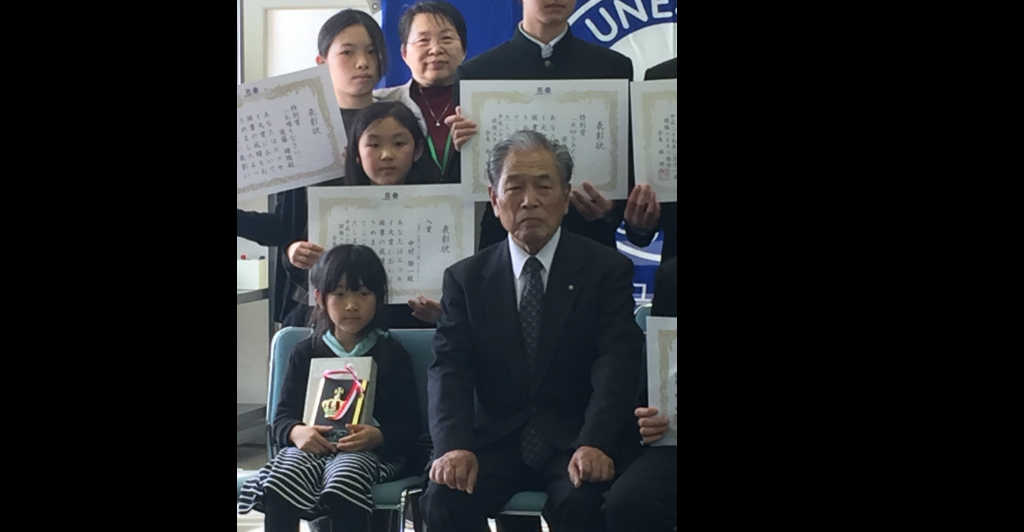

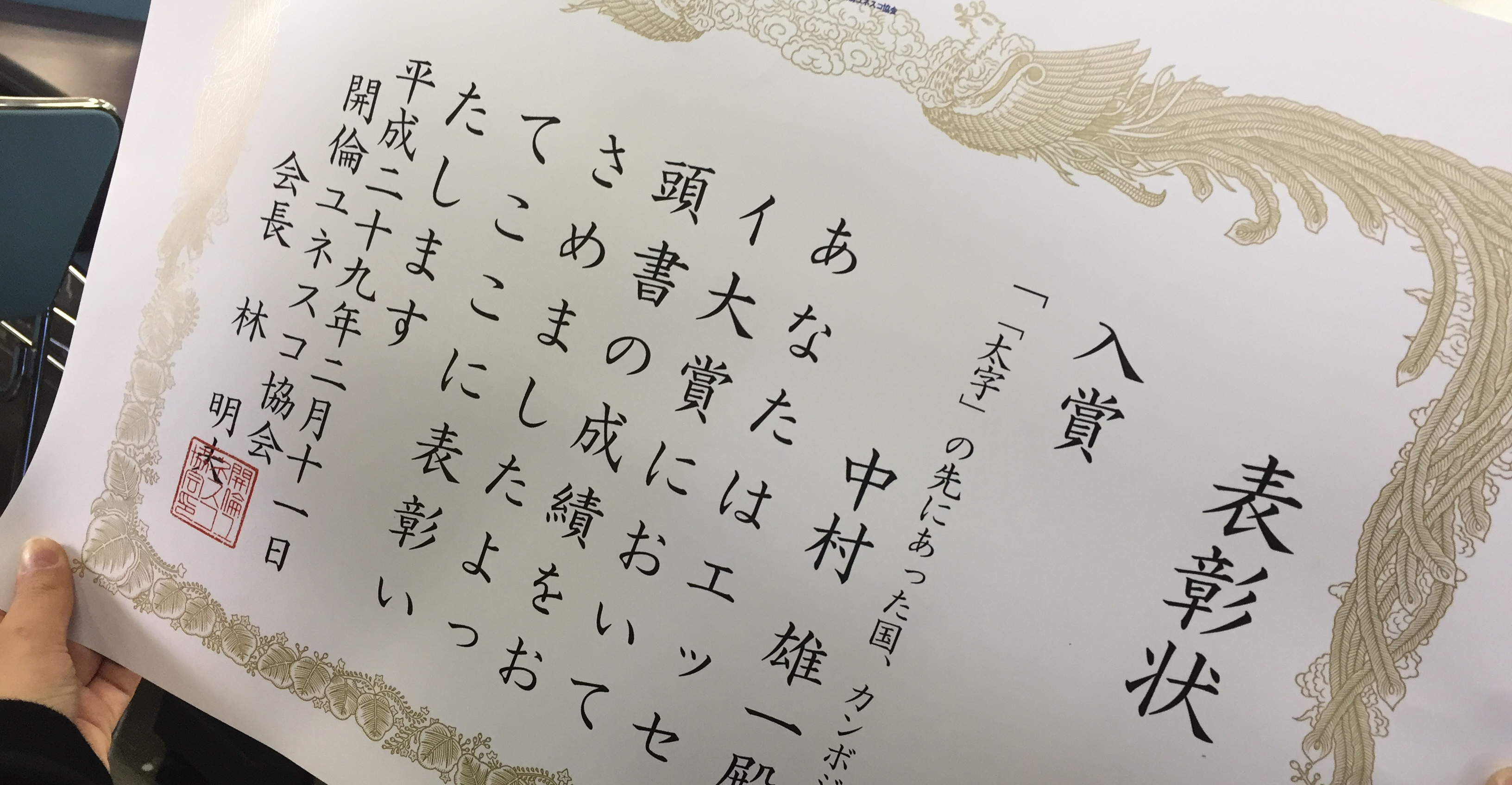

ユネスコ文芸大賞エッセイ部門に

「太字の先にあった国カンボジア」が入賞!

栃木県足利市にて2017.2.11 開催

Love Others for yourself

高校の頃、世界史の授業でカンボジアという国がある事を知った。

内戦の影響で、今でも多くの地雷が埋まっているという事実は衝撃だったが、

それはあくまで教科書の「太字」よりもちょっと気になる位のものだった。

それから10数年が過ぎたある日、僕はテレビでカンボジアの事を特集している番組を見た。

「内戦が終わって十年以上が経った今でも、この国は貧困と地雷の被害に苦しんでいるんです!」

レポーターが涙ながらに訴えていた。

そして地雷の被害で苦しむ人々が映し出され、

手を失ったおばさん、

片足を失った子ども、

見るに堪えない姿がテレビの向こうから飛び込んできた。

その時僕の中でかつての教科書の太字だったものが、リアルな現実として目の前に現れた。

「これは教科書の太字で済ませていい話じゃない。生徒達に自分の目で見た事を伝えなければ。」

そう思った僕はカンボジア行きの飛行機に乗った。

カンボジアに到着した僕は、首都プノンペンで内戦について取材を始めた。

そこで僕は戦争の現実を知る。

戦争の道具として最前線に送られた少年少女達、

メガネをかけていると言うだけの理由で処刑された多くの市民達、

内戦があった十数年間で国民の三分の一にあたる300万人の人が理由も無い理由で殺されていった。

様々な内戦の跡地を巡る度に、言葉を失っていく自分に気づく。

そんな中、最も衝撃的だったのは、キリングフィールドという処刑場にあるキリングツリーだった。

野原に一本そびえ立つその木は、かつて何万人もの赤ん坊を叩き付けて殺すために使われたと言う。

つい先日三女が生まれた僕にとって、それはもはや他人事では無かった。

自分の娘が生まれてきた喜びを僕は知っている。

だからその子が赤ん坊のうちに取り上げられ、

目の前で木に打ち付けられて殺されるという事がどういう事か、

その親の苦しみ、悲しみがどういうものなのか、

理解できてしまった。

今まで標語のように何度も教えられて来た「戦争はいけない。」という言葉の意味が、

この時はっきりと理解できた。

『戦争は絶対にしてはいけないんだ。どんな理由があっても生まれて間もない赤ん坊を殺す世界は間違っている。』

戦争という現実に触れ、すっかり元気を無くした僕に再び笑顔をくれたのはカンボジアの子ども達だった。

明かりも無く薄暗い教室で学ぶ子ども達に、僕は英語で算数を教えた。

「ワンプラスワンイズ?」

僕が質問すると、どの子もこれでもかと言うくらい手を突き上げて「ツゥーツゥー!」と答える。

教科書も無い、ノートもない、チョークも数センチしか無い長さのものを使っている、

そんな教室の子ども達がこんなにも明るく、楽しく勉強しているなんて。僕は胸が熱くなった。

子ども達は僕の手を引っ張って、「ワンモア。ワンモア。」と問題をせがんだ。

だから僕は時間の許す限り、彼らに算数の授業を続けた。

それ以来僕はこの国を四度訪れている。

僕と同じようにカンボジアという国を「太字」でしか知らない生徒を連れていって、

リアルな現実を体感してもらっているんだ。

そしてその都度、僕が日本で授業をしている塾や学校で捨ててしまうチョークをカンボジアの子ども達に届けている。

最近は自分で教科書を作って、カンボジアの子ども達が勉強する教材としてプレゼントしている。

僕は彼らに教えている。

「この太字はまだ知らない世界への扉なんだ。

僕はこの太字の扉を開けて君たちに出会った。

今度は君たちがこのテキストにある太字のドアを開けてみるんだ。

きっとすごくワクワクする世界が待っているよ。」

子ども達はいっそう目を輝かせながら、太字を見つめている。